开篇

写下这篇文章,我心里是有些犹豫的。我的友情链接里、我的朋友中,都有未成年人,谈论这个话题难免显得尖锐。但思前想后,身边和网络上看到的一些事,还是让我觉得有必要把这些观察和忧虑记录下来。

我看到的许多未成年,正懵懂地走向一条危险的道路。他们还没真正踏入社会,没经历过职场的打磨,却先在互联网的漩涡里迷失了方向。

一、网络阴影下的失控

有些人,因为在网上和人争执,一气之下就能用零花钱去“开盒”别人的信息,并仗着自己年龄小,对他人发动网络暴力,似乎觉得“未成年”成了无所顾忌的护身符。有的则被一些满口脏话的游戏主播影响,把低俗当成了个性。

我自已就有过这样的经历:因为私信劝诫一个未成年,结果我的个人信息被他散布到群聊里,试图鼓动群友来网暴我。幸好,群里不少成年网友比较理性,没有理会这种无理取闹。

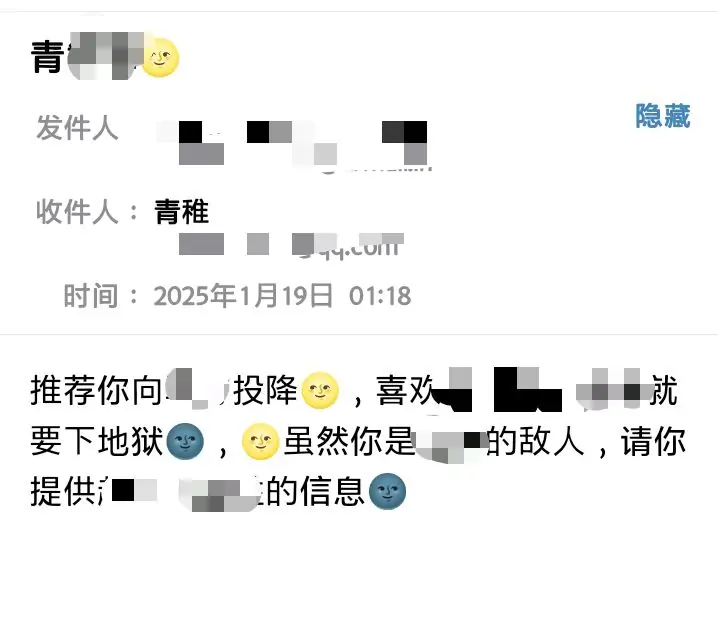

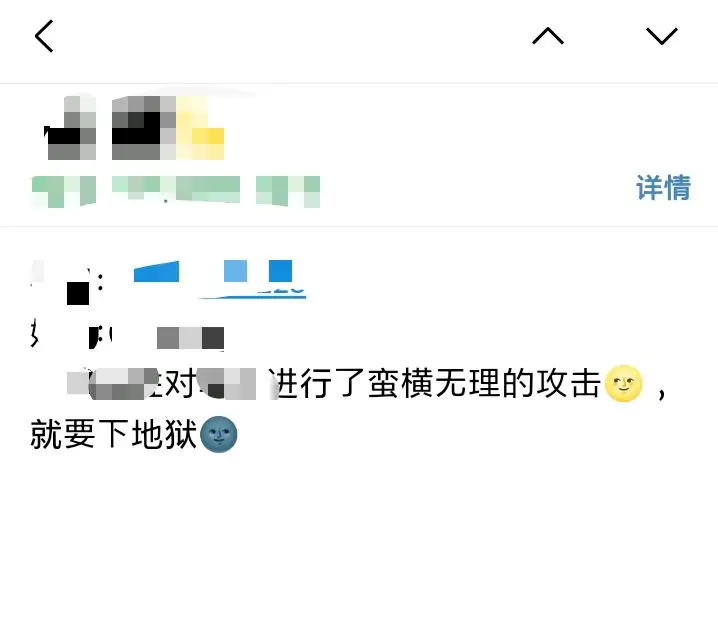

更早一些,2024年我在深度社区担任版主时,也曾遭到攻击。一个被境外言论洗脑的未成年,通过邮箱对我进行威胁恐吓。起初他是攻击我的朋友,后来矛头便转向了我。甚至有人搜到我的电话号码,进行短信轰炸,各种形式的骚扰接踵而至。

当然,并非所有孩子都如此。我也遇到过愿意听我劝解的,他们能理性交流,认同一些基本的道理。这让我觉得,关键还是在于个人是否愿意自省。

二、早熟的代价与家庭的裂痕

互联网在带来便利的同时,也像一剂猛药,让许多未成年过早地“成熟”了。过早的性行为、模糊的性别认知,有时竟成了犯罪的诱因。更让人心痛的是,我见过有些孩子,在网络上公然挂出自己父母的信息,数落着父母的种种不是。

而我看到的现实往往是,父母已经提供了相对优渥的条件,让他们小小年纪就接触电脑,学会了连许多成年人都不会的前后端技术。可当他们生病时,着急带他们去医院的,不也正是父母吗?有些人患上重度抑郁症,原因复杂,但其中不乏因家庭保护过度,导致抗压能力脆弱的情况。

利用网友的同情心,以抑郁症为名来达到网暴他人的目的,这样的现象我也见过。这让我不得不想说:在你抱怨父母不够好的时候,有没有想过,当他们年老需要你时,你会不会嫌弃他们?

我从不认为未成年“不懂事”。恰恰相反,他们往往懂得很多,但因为父母自己吃过苦,便不忍心让孩子再吃一点苦,有的保护得太好,有的则疏于引导。当然,把责任全推给孩子是不公平的。有些父母的教育方式确实存在问题,不尊重孩子的隐私,这种扭曲的管教,同样会造就扭曲的性格。

三、法律的回应与现实的案例

今年6月27日,新修订的《治安管理处罚法》获得通过,将于2026年1月1日起施行。其中调整了对未成年人行政拘留的执行条件,加大了惩处力度。比如,对于14-16周岁、一年内二次以上违法的未成年人,可以依法执行拘留;即使是初次违法,若情节严重、影响恶劣,14-18周岁的未成年人也可能被拘留。

这让我想起之前关于刑事责任年龄的调整:12周岁以下杀人虽不负刑责,但需专门矫治教育;12至14周岁,若犯故意杀人、伤害等重罪且情节恶劣,最高检核准后也需负刑事责任。

法律在不断完善,但现实中的案例却让人心情沉重:

- B站“人肉开盒”案:2023年的一起案件中,主要活动者是两名未成年人L某和C某。L某被处行政拘留10日,这个污点将永久记录在案。

- 杜某某故意杀人案:15岁的杜某某在校门口捅死一名14岁女生,因手段残忍、劣迹斑斑,最终被判处无期徒刑。

- 王某某寻衅滋事案:16岁的王某某参与欺凌同学,手段恶劣,获刑六个月。

- 三少年暴力抢劫案:三名少年为上网抢劫高中生17元,因是初犯且认罪态度好,最终被判缓刑。

这些案例只是冰山一角,但足以看出未成年人犯罪呈现出的低龄化、团伙化和网络化趋势,部分案件手段之残忍,令人心惊。

四、结语

法律是最后的底线,但真正能阻止悲剧发生的,是家庭、学校和整个社会更早、更用心的教育、引导和关怀。写完这些,我的忧虑并未减少。作为一个经历过坎坷、也在网络上目睹过各种是非的普通人,我只能希望,无论是成年人还是未成年人,都能在复杂的现实中,找到那份不易的清醒与善良。

评论加载中...